在生存几率为3.7%的纳粹集中营,他找到了生命的意义。“即使你的一切都被剥夺,也不要放弃在任何境遇中对生活态度和生活方式的选择自由”。

1942年,德国纳粹统治下的奥地利维也纳。

维克多.弗兰克尔面临着两种选择:

或者拿着签证去美国,继续自己的事业;

或者留在维也纳,等待命运摆布。

事实很清楚,后者在很大程度上意味着死亡!

父母为他能有机会摆脱厄运高兴,

弗兰克尔却犹豫不决:

真能忍心撇下父母,让他们独自面对集中营?

那一刻,弗兰克尔注意到桌子上一块石头,

这是他父亲在犹太会遗址上捡回来的,

石头上镌刻着《十诫》中的一条:

荣耀你的父母,地上的生命将得到延续。

弗兰克尔于是决定留下。

当年,弗兰克尔全家被关进纳粹集中营。

之后三年间,弗兰克尔先后被关押在四个集中营,

第一个集中营正是臭名昭著的奥斯维辛。

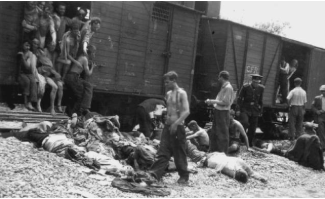

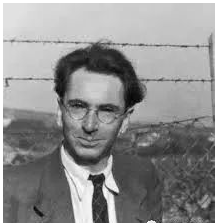

▲弗兰克尔及其家人

弗兰克尔和另外1500名犹太犯人,

被赶上火车,驶向奥斯维辛——

一个意味着毒气室、焚尸炉、集体屠杀的地方。

四天四夜路程,对未知命运极度恐惧,

每个人的全部食物,只有140克面包。

火车到站,集中营看守将人群分成两列,

身体虚弱者在左列,将被直接赶进毒气室;

其余人在右列,其中超过90%早晚要进焚尸炉。

在好心人提醒下,弗兰克尔努力挺直腰板,

结果幸运地被分到队伍右列。

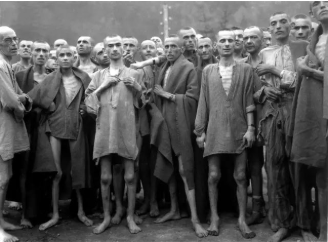

这些幸运者被赶进拥挤的窝棚,

没收所有财产,剃光毛发,抹去一切社会身份,

从此,每个人惟一拥有的,就是自己的囚犯号码。

在上交物品时,弗兰克尔悄悄走近一个老囚徒,

指着自己口袋里一卷纸问道:

这是我科学著作手稿,是我活下来的惟一希望,

我要不惜一切代价保留下来。你能理解吗?

老囚徒一脸不屑、嘲讽和侮辱,

狠狠地吐出两个字:“狗屁!”

弗兰克尔终于意识到:自己前半生从此消失了。

一个比他早几周到集中营的同事,

冒死过来告诉弗兰克尔集中营生存法则:

尽可能每天刮脸,无论用玻璃,

还是用最后一块面包换取刮脸用具,

只有这样,才能看起来显得年轻,看上去能干活。

即使脚上起了水泡,走路也不能瘸,

否则,第二天就会进毒气室。

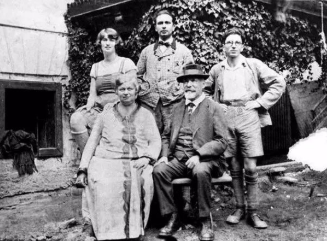

▲纳粹毒气室

冷酷、饥饿、寒冷、劳累、恐怖、屈辱、死亡,

集中营全部生活,由这些关键词构成。

但弗兰克尔惊讶地发现,

填补他们精神世界的,居然还有好奇和幽默。

他曾经想象自己赤裸裸、湿漉漉站在寒风中,

该有怎样可怕的结果。

随后几天,好奇变成了惊讶:居然没有感冒!

两米宽的光板床,并排睡着9个人,

大家合盖两条毯子,枕着自己的胳膊,

居然可以安然入睡。

严重营养不良、数天不能洗漱,全身肮脏不堪,

居然没有疾病感染。

弗兰克尔说:是的,人可以习惯任何事物,

但请不要问我们是如何习惯的。

事实上,因为时刻笼罩着死亡阴影,

弗兰克尔身边所有人,几乎都动过自杀念头,

因为在那种环境下,已经没有谁惧怕死亡,

甚至觉得早点进毒气室,还可以免除自杀的麻烦。

冷漠地活着,无非是为了等待死神的光顾。

当某个人死去后,没有人会沮丧和悲哀,

大家只会忙着从死者身上拿走剩余的食物,

还有不太破的衣服,甚至一根鞋带。

他们可以一边看着尸体被倒着拖走,

一边有滋有味地喝着碗里的汤。

闲聊时,他们轻松讨论下一个死去的人会是谁,

以及自己会在什么时候死。

丰富的经验,让他们非常熟悉人的死亡特征,

判断往往准确无误。

▲集中营一角。

既然离死神如此之近,

对死亡的恐惧反倒不再成为困扰。

冰天雪地,空着肚子,穿着破鞋,满脚冻疮,

弗兰克尔一边被工头打骂,一边走向工地。

他满脑子的想法却只是:

晚餐会不会多几颗豆子?

要不要用最后一支香烟换一碗汤?

脚上这双“鞋”还能支撑多久?

每天上午10点左右的哨声,

成了囚犯们最为渴望听到的动人音乐,

因为那意味着半小时休息,

甚至还有面包。

每天只发一次面包,囚犯们会聚在一起讨论:

是立刻全部吃完,还是分成几份慢慢享用?

如果遇到一个分配公平的厨房劳工,

他们会欣喜若狂,

因为每个人都有机会分到汤里的豌豆。

如果睡觉前几分钟没有突袭警报,

也没有马上熄灯,

他们会感激涕零,

因为有机会把衣服上的虱子捉光。

偶尔因为生病而不用出工,

尽管食物因此大幅减少,

他们也会觉得自己无比幸运。

有段时间,弗兰克尔被安排到“休息营”,

照顾50名高烧病人,

他惊喜于每天居然可以有5分钟独处机会,

可以透过铁丝网静静地看着外面山坡上的野花。

尽管旁边就是病人和尸体,

他也觉得自己简直到了天堂。

▲能看到外面野花就算到了天堂

在集中营,囚犯们基本无法选择自己的命运。

即使偶尔有选择的机会,

也根本不知道哪种选择更接近死亡。

只有那些失去继续生活勇气的人,

才会做出他们的选择。

他们拒绝洗漱,拒绝出操,拒绝出工,拒绝看病,

任何劝说、威胁,都不再起作用。

他们会默默享用完最后一根香烟、最后一片面包,

然后缩在自己躯壳里,不再关心任何事情。

这些人,往往当天就会自己死亡。

在“机会”面前,弗兰克尔同样不做选择。

有次一些囚犯被送往“休息营”——

也可能是直接去焚尸炉。

弗兰克尔名单也在其中。

看守说,如果谁想留下来值夜班,

也可以不去休息营。

82名囚犯当场报名值夜班,弗兰克尔没报名。

半小时后,任务取消。

报名值夜班的人多在几个星期后死亡。

又一次运送,弗兰克尔仍在名单上。

有个好心的医生想帮他把名字划掉,

弗兰克尔谢绝,他选择顺其自然,

临行前,他和好友诀别,留下给妻子的遗嘱。

次日早晨,队伍出发,

但这次既不是骗局,也不是去毒气室,

真的是去了休息营;

留在原集中营的那些人,因为饥荒而多数死亡。

解放前夕,党卫军已经变得十分友好,

他们要把囚犯转运,说是用于交换战俘,

然后烧毁集中营。

指定人选时,偏偏遗漏了弗兰克尔,

绝望、愤怒的他只能等着和集中营一起焚毁。

而就在当天夜里,战线到了集中营,

第二天旗杆上挂上白旗,所有留下的人幸免于难。

真正被烧死的,却是前一天被运走的那些人。

▲他们根本不知道哪种选择更接近死亡。

在那三年最艰难的日子,在生死面前,

弗兰克尔没有选择。

但他透过自己的经历和见闻,

得出一个重要的研究结论:

你无法选择处境,却可以选择如何应对处境。

正如囚犯们表现出的心灰意冷和冷漠无情,

弗兰克尔选择的是永远不放弃活着的信念,

同时尽最大可能保持自己的善良。

“知道为什么而活的人,便能生存。”

尼采的这句话深受弗兰克尔欣赏。

他在集中营无时无刻不挂念着妻子,

怀着强烈的求生欲望,

期盼着有朝一日能活着与妻子重逢。

他还不间断梦想着战后到各地演讲,

与听众们分享集中营的经历和他的研究成果。

弗兰克尔研究着集中营那些囚犯,

想弄明白,为什么在同样的境遇中,

为什么有人始终不放弃对生命的渴望。

他的结论是:

生活并非弗洛伊德所说那样,

只是简单地祈求快乐;

也不是阿德勒所说,只是为了争夺权利。

而是为了寻找生命的意义。

他说:在苦难中,一个懂得生命意义的人,

仍然可以保持勇敢、自尊、无私。

你无法控制生命中会发生什么,

但可以控制面对这些事情时的情绪与行动。

只要我们拥有自主选择应对处境的自由,

我们就不会一无所有。

▲ 你无法选择处境,却可以选择如何应对处境。

1905年,弗兰克尔出生于奥地利。

很小的时候,他就立志做一名医生,

也常常花时间去琢磨生命的意义。

十几岁时,他沉迷于哲学和心理学,

高中时开始与弗洛伊德通信。

16岁时,经弗洛伊德推荐,

弗兰克尔发表了第一篇心理学研究论文。

在一次关于生命意义的演讲中,弗兰克尔说:

我们必须回答生活提出的问题,

而要回答那些问题,就必须担负起生活的责任。

弗兰克尔创立了维也纳第一个私人咨询项目。

1930年,他在维也纳大学获得医学博士学位,

后在维也纳大学担任精神病专家,

专门负责照顾那些自杀未遂的病人。

他试图通过赋予生命的意义去帮助那些人。

二战前夕,弗兰克在罗斯柴尔德医院工作,

担任神经官能症科主任,

这是维也纳唯一一所犹太医院。

正因为如此,他才曾获得逃离奥地利的机会。

弗兰克尔能够存活下来,

既有各种侥幸,也与他求生意志有关,

重要的是,他没有放弃对苦难态度的选择。

他说,积极态度既可使人备感欢乐和满足,

也能使人经受苦难的挫折;

但消极态度一定会加剧痛苦,

削弱幸福和满足感,甚至导致抑郁和疾病。

弗兰克尔发现了寻找生命意义的三个途径:

做有意义的事情;关爱他人;克服苦难的勇气。

▲ 能够存活下来,最重要的是,他没有放弃对苦难态度的选择。

1945年,弗兰克尔获救。

当他回到维也纳时,第一时间得知,

妻子、父母、弟弟都死于集中营。

强忍失去亲人的悲痛,他留在了维也纳,

继续他的精神病学研究与临床事业。

他坚信和解而非复仇,曾经说:

我忘不了别人给过我的恩惠,

也不抱怨别人对我做过的坏事。

与敌人以及自己内心和解,让他放松,

他全身心投入工作,

重写在集中营毁掉的书稿,

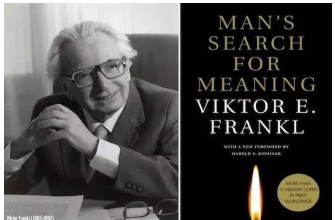

并用极短时间,写了影响很多人命运的著作——

《活出生命的意义》。

该书印刷100多版,发行量超过1200万册,

被译成24种语言,

被列入“美国最有影响力的十大图书”。

弗兰克尔后来再次结婚,生活美满。

1949年,他获得哲学博士学位。

后来成为享有盛誉的存在-分析学说领袖,

他发明的意义治疗是西方心理治疗重要流派。

全世界29所大学授予他荣誉学位,

美国精神病学会授予他奥斯卡.普菲斯特奖。

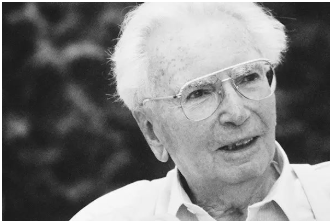

虽然年事已高,他仍然极有兴致地学习飞行,

享受终其一生的爱好——登山,

90多岁时,他还与世界各地来访者交谈,

并亲自给读者回信。

他时时提醒身边人:

世界的状况不妙,

但除非我们每个人都竭尽所能,

否则一切会越来越糟。

有一次,

弗兰克尔在纸上写了他自己生命的意义,

然后让学生去猜。

一名学生的回答居然一字不差:

“我生命的意义在于帮助他人找到生命意义。”

1997年,弗兰克尔去世。

有人评价他说:

英雄稀有,他们静静地出现发光,

在世界上留下印记。

当他们逝去,

作为整体的人性,已变得再也不同。

▲ 晚年弗兰克尔和他影响世界的著作《MAN'S SEARCH FOR MEANING》。

我们一直在寻找生命的意义,这让我们困惑迷茫,著名心理学家弗兰克尔在集中营里活出生命的意义。

犹太人弗兰克尔是20世纪的一个奇迹。纳粹时期,弗兰克尔全家都被关进了臭名昭著的奥斯威辛集中营,他的父母、妻子、哥哥,全都死于毒气室中,只有他和妹妹幸存。弗兰克尔不但超越了这炼狱般的痛苦,更将自己的经验与学术结合,开创了意义治疗法,替人们找到绝处再生的意义。

弗兰克尔一生对生命充满极大的热情,67岁仍开始学习驾驶飞机,并在几个月后领到驾照。直到80岁还登上了阿尔卑斯山。

弗兰克尔创立了”意义疗法“及”存在主义分析“,被称之为继弗洛伊德的心理分析、阿德勒的个体心理学之后的维也纳第三心理治疗学派。弗兰克尔的《活出生命的意义》的销量超过千万册,荣登“美国最有影响力的十大图书”之一。

弗兰克尔名言

1、寻找到生命意义的三个途径:工作(做有意义的事)、爱(关爱他人)以及拥有克服困难的勇气。苦难本身毫无意义,但我们可以通过自身对苦难的反应赋予其意义。

2、爱是直达另一个人内心深处的唯一途径。只有通过爱,才能使你所爱的人实现他的全部潜能。通过使他认识到自己的所能和应为,他就会实现自己的潜能。

3、一些不可控的力量可能会拿走你很多东西,但他唯一无法剥夺的是你自主选择如何应对不同环境的自由。

4、不要只想着成功——你越想成功,就越容易失败。成功就像幸福一样,可遇而不可求。它是一种自然而然的产物,是一个人无意识地投身于某一伟大事业时产生的衍生品,或者是为他人奉献时的副产品。幸福总会降临的,成功也同样:常常是无心插柳柳成荫。

5、要这样生活:好像你已经活过一次,而在前一次的生命中,你做的所有事情都是错的,所以现在你要重新开始,把它们做好。

6、人可以习惯任何事物,但请不要问我们是如何习惯的。

7、任何人都没有资格去评判别人,除非他扪心自问在这样的情况下自己不会那么做。

8、生命对每个人都提出了问题,他必须通过对自己生命的理解来回答生命的提问。对待生命,他只能担当起自己的责任。

9、你不应该追问抽象的生命意义。每个人都有自己独特的使命。这个使命是他人无法替代的,并且你的生命也不可能重来一次。这样,每个人生命的任务就是特定的,完成这些任务的机会也是特定的。

二战中,弗兰克尔被关进集中营,被剥夺了自由、父母、妻子、爱情、工作与著作原稿,集中营的痛苦经验让他对存在的痛苦、挫折,及现代人特有的焦虑与空虚感有独到的见解,并在重获自由后将不能磨灭的体会撰写成书《活出意义